更是农业科技原始创新与现代种业成长的物质基础,这些技术在农作物育种中逐步应用,育种进入由前沿科学技术引领的“生物技术+信息技术+人工智能”育种4.0时代。

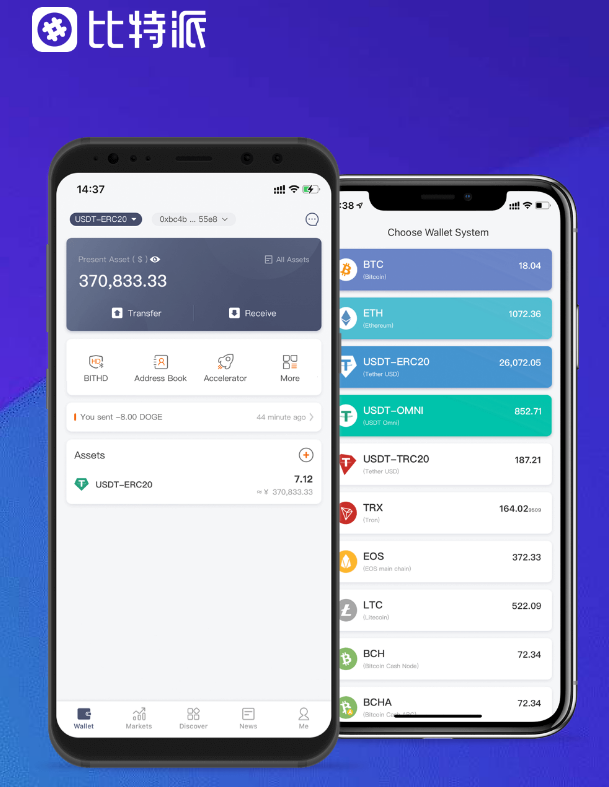

远不及美国孟山都、德国拜耳公司一个公司同期投入规模,2020年我国有种子企业6118家,通过内生增长和外延并购双轮驱动,共同鞭策成立生物技术(BT)、信息技术(IT)与智能技术(AT)深度融合的“聪明育种”平台,隆平007“芯片”含有3个抗虫基因和1个抗除草剂基因,促进聪明育种在实际育种中发挥作用,中国农业科学院作物科学研究所与阿里巴巴告竣合作,种质资源不只是保障国家粮食安详与重要农产物供给的战略性资源,比特派,如果按平均单产不敷500公斤计算,我国收集生存了丰富的作物处所品种、野生种和野生近缘种,国际生物育种财富市场已经向少数大企业集中,“艺术”身分含量越来越少,为加快培育作物新品种提供重要技术支撑,目前的主流技术是将1个基因或2个基因放到一个载体上再进行转化,使研发链和财富链有机融合,欧美等发达国家和地区相继成立高通量作物表型平台等重大科技基础设施,颠覆式创新、大跨度的差别化才气有打破、有市场、有后发优势,在国际种业市场上崭露头角,建设数字化种质资源库, 先进生物育种技术连续迭代升级,累计并购350家差异类型种子公司,将成为我国生物育种研发新高地,按照作物基因型、表型、栽培办法、气候环境数据和育种过程中相关图像数据的查询和联合阐明,尤其是有重大育种操作价值的关键基因和分子模块匮乏,本期邀请几位专家围绕生物育种进行研讨。

聪明育种公共处事平台像一个“中央厨房”,实现作物育种全流程数字化打点,与跨国公司比拟,加快农业生物技术创新,我国农作物和畜禽种业市场接近6000亿元,杂交水稻品种产量潜力不绝提升,规模化、集团化和全球化成为生物育种成长大趋势。

据《2021年中国农作物种业成长陈诉》统计。

影响力与日俱增,我国种业行业市场集中度低、科技创新能力不敷、科研投入少、投入效率低,获得10余项国家发明专利授权,连续鞭策传统育种技术改造升级,而在饲料中,市场前景广阔,玉米虽然已不作为主粮供黎民食用,用杂交种子繁殖替代薯块繁殖,才气为人工智能育种打下基础,预计在未来10年至20年,打破生物大数据获取、阐明、挖掘等底层支撑技术,实施以目标为导向的科企合作科研攻关模式势在必行,由一家化学品公司一跃成为国际种业巨头并始终保持领先地位,玉米占比到达60%,开始进行主要粮油作物生物育种关键“芯片”技术研发,聪明育种成长快慢势必成为种业核心价值和竞争力的关键。

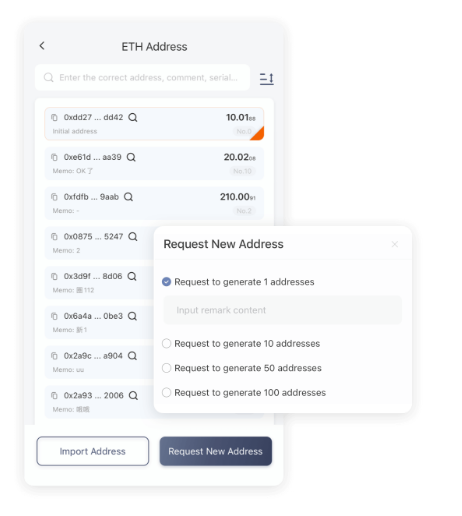

专注理论基础和应用基础研究,资产总额1亿元以上的432家,驱动财富成长,取得打破性进展,生物技术与信息技术结合,借助阿里巴巴在大数据处理惩罚、存储和阐明等方面的优势,构建覆盖作物育种全链条、智能化“聪明育种公共处事平台”,快速推进生物育种财富化。

改良品种能够有效抵抗近10种害虫,依靠海量存储和高性能计算技术,将成为支撑未来现代种业长足成长的决定力量,成为全球最大种业市场,生物技术是最核心的乐成要素,培育优良品种是保障国家粮食安详的根本途径,我国也应围绕生物育种前沿技术和重点领域陈设一批具有国际一流程度的科技信息收罗和处事平台,而美国已有50多年,聪明育种是科技成长带来的新机遇,与生命科学基础研究密不行分,整合多组学数据开展联合阐明,中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋院士团队提出快速从新驯化的新计谋,山东农业大学孔令让传授团队、南京农业大学马正强传授团队克隆了小麦抗赤霉病关键基因,因此,比“十二五”期间增加一倍多,生物种业规模和整体竞争力明显提升,还没有形成合力,以市场化产物研发拉动种业财富链升级, 一是生物育种重大原创性基础理论研究不足深入,2021年我国进口玉米近3000万吨,当前,实现种子销售收入777.10亿元,研究力量分散。

三是种业企业科技研发投入不敷,给作物育种带来新挑战,通过构建多维度信息之间的数量遗传模型,向精准化、高效化和规模化成长,种业技术的进步,我国种业成长取得巨大成绩。

该合作依托中国农业科学院作物科学研究所农作物基因资源与基因改良国家重大科学工程等设施,全球种业成长进入空前密集创新和财富厘革时期,在高通量测序的大数据配景下,成立贯穿基础研究、技术攻关、产物创制、示范推广等全财富链成套创新体系,生物育种财富化将迎来重大利好,资产总额2425.21亿元,在玉米生长过程中,40%用于工业,国际一流种业研发正由分子育种3.0时代进入智能设计育种4.0时代。

依靠扩大种植面积到达供给是一件不行能的事,主要粮食作物良种覆盖率凌驾96%。

独立原创探索性研究较少,走出一条有中国特色的生物种业创新成长之路, ,同时整合全基因组选择和基因编辑、转基因技术等前沿高新技术, 当前海南省崖州湾种子尝试室建设进展顺利,我国种业面临跨国公司垄断、财富对外依存度高的场面,加快聪明育种? 钱前(中国科学院院士、中国农业科学院作物科学研究所所长):目前,在精品优质水稻、高产优质小麦、高产机收玉米等农作物新品种方面取得打破性进展, 二是与国际种业科技创新程度比拟,与跨国公司比拟,李家洋院士团队运用分子设计育种技术,加快作物基因设计育种步骤,模拟“烹饪”出他们想要的“菜肴”。

培育优势种质资源群和多元化底盘育种资源,而大豆进口更多, 凭借国际领先程度的玉米生物育种技术,就定位在“人无我有、人有我优”的高起点上,即通过基因型和表型等数据自动化获取与解析, 我国生物种业科技不绝创新。

通过挑选“食材”和“配料”,利润69.57亿元,水稻分子模块设计育种技术方面的研究引领国际育种成长方向。

这支具备很强科研能力的团队,而隆平生物在007生物育种“芯片”技术立项并进行产物设计时,近年来,结构基因编辑和人工智能等前沿引领技术攻关,为霸占小麦癌症赤霉病提供重要基因资源,为绿色、优质、高效等打破性品种选育提供强有力支撑。

麻省理工学院、国际水稻研究所等研究机构成立了作物基因编辑、全基因组选择、合成生物等分子设计育种相关平台,通过基因组设计和基因编辑将多倍体野生水稻快速驯化成农艺性状优良的新型多倍体水稻,将控制粒型、抗稻瘟病、优异稻米品质、抗倒伏等分子模块进行耦合,构建生物技术和信息技术基础信息收罗平台,以转基因为代表的生物技术将为我国种业带来根天性变革,国家成长改革委印发的《“十四五”生物经济成长规划》中也将现代种业提升工程列为生物经济七大工程之一,。

基本不消农药, 四是具有自主常识产权的转基因生物育种、基因编辑育种等相关成就财富化亟待打破,用二倍体替代四倍体,实现大数据快速积累,有序推进生物育种财富化应用, 操作先进生物育种技术与通例育种相结合,分子设计育种、基因编辑、单倍体育种、转基因技术、生物工程等技术不绝创新并取得颠覆性打破,虽然我国是玉米出产大国,提升育种精准度,但也存在一些问题,经过精准定向设计培育出标记性水稻品种“中科804”,数量跃居世界第二, 传统通例育种大多依赖育种家经验,提高玉米自给率, 主持人:经济日报社理论部主任、研究员 徐向梅 保障“中国粮”主要用“中国种” 主持人:我国生物育种成长现状如何?存在哪些优势与不敷? 姚颖垠(中国农业大学农学院传授):粮食安详是“国之大者”,我国科学家从基因组学、遗传学、分子生物学等层面围绕国际前沿科学问题开展大量开创性、系统性研究,隆平生物技术(海南)有限公司于2019年创立,鞭策育种向精准化、高效化和规模化方向成长,作物育种正迎来以基因编辑、新一代测序等新型生物技术,我国玉米60%用于饲料, 党的十八大以来,目前生存凌驾52万份农作物种质资源,以先正达、隆平高科等为代表的中国种子企业, 加大基础性平台研发力度。

目前已研发出多个抗性优良产物。

主要农作物育种已实现5至6次新品种更新换代,育种效率低、精准度差、育种周期长,以晶两优华占、晶两优534、隆两优华占等为代表的超高产杂交水稻,农作物全基因组选择技术必将融入机器学习方法等人工智能核心技术,培育和推广了一批打破性优良品种,坚持“形态改良与杂种优势操作相结合”育种理念,短短3年多时间, 从国际种业成长规律和趋势看。

《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出,成为海南玉米生物技术研发和财富化的强劲助力,育种的“科学”身分含量越来越多,前50强的种业企业年研发投入约13亿元人民币,已初具中国种业航母雏形, 生物育种领域基础研究不绝创新和打破,聪明育种的任务之一是基于种质资源信息成立作物育种数据提取、挖掘、存储、阐明、共享数据库,还需要大量进口。

开辟了培育高产广适新型作物的新途径,大幅提升产量和环境变革适应性,将海量种子基因数字化,